Sortir deux albums en même temps pourrait sembler un hasard. Chez Florence Dupré La Tour, rien ne l'est vraiment. Dans Jeune et fauchée comme dans Les Moribonds, l’autrice scrute les grandes bascules : la perte de statut, la précarité, l’inversion des dominations, les mécanismes de survie. Du récit intime au conte vampirique, tout se répond. Elle évoque ici la genèse de ces deux livres, son rapport à l’enfance, au corps, au dessin, et la dynamique née autour des fêtes interconnectées qui bousculent l’écosystème de la BD.

Deux albums sortent presque simultanément : Les Moribonds et Jeune et fauchée, chez deux éditeurs différents. Était-ce un choix assumé ou un hasard du calendrier ?

Florence Dupré La Tour : C’est vraiment un hasard. Jeune et fauchée était terminé depuis un an et demi quand mon éditrice m’a demandé de décaler la parution pour des raisons de calendrier. Entre-temps, j’ai réalisé Les Moribonds. Les deux sortent ensemble par coïncidence, mais ils se répondent, car ils abordent tous deux la chute sociale.

Dans Jeune et fauchée, vous reprenez votre autobiographie, après Cruelle, Pucelle et Jumelle. Comment abordez-vous ce travail : de manière chronologique, ou par thématiques ?

F.D.L.T. : Les deux. Je savais que je voulais explorer trois grands axes de mon enfance, et je les avais présentés comme tels à mon éditrice. En parallèle, la question de l’argent et de la chute de classe sociale me travaillait depuis mes premiers livres. Elle est déjà très présente dans Capucin. J’ai aussi beaucoup lu le magazine Frustration, qui aborde la lutte des classes, et cela a renforcé mon envie de m’y confronter directement.

Vous montrez un basculement net entre un certain confort et une précarité brutale. Pourquoi était-il important d’accentuer cette rupture ?

F.D.L.T. : Parce que je ne cache pas mes origines bourgeoises. C’est mon éducation. Mais en arrivant dans le monde de l’art, je n’imaginais pas que ce serait aussi difficile socialement. Nous avons vécu une vraie descente. Et d’un point de vue narratif, la chute d’une personne privilégiée crée un contraste fort, parfois même comique, même si ce que je raconte ne l’est pas vraiment.

Vous décrivez la précarité à travers des éléments très simples : vêtements, chauffage, loisirs, école…

F.D.L.T. : Oui, parce que c’est exactement comme cela que la précarité se vit : dans le quotidien. Je parle de ma situation d’artiste-autrice, mais beaucoup de Français vivent les mêmes choix : acheter un manteau ou des chaussures, allumer le chauffage ou pas… C’est une réalité largement partagée.

La honte revient constamment dans l’album. Est-elle, selon vous, indissociable de la précarité ?

F.D.L.T. : Oui, totalement. Et cela concerne tous les milieux sociaux. La honte d’être pauvre, de devoir le cacher, est très intériorisée. Elle influence la manière dont on se tient, dont on pense. On développe une vision erronée de la dignité : demander de l’aide était pour moi indigne, alors que ce n’est pas vrai. Les précaires sont implicitement sommés de se taire, et lorsqu’ils font du bruit, comme les Gilets jaunes, les puissants sont désemparés.

Vous décrivez longuement l’absence d’aide de vos parents. Était-ce difficile à écrire et à rendre public ?

F.D.L.T. : Oui, bien sûr. Je suis dans un conflit de loyauté constant. Je sais que cela peut faire souffrir ma famille. Mais si je devais leur demander leur accord, je n’écrirais rien. Je mets des limites, mais je ne peux pas m’empêcher de raconter les choses telles que je les ai vécues.

Et comment votre famille réagit-elle à ces portraits ?

F.D.L.T. : C’est contrasté. Ce n’est agréable pour personne. Mais bizarrement, ces livres ont permis d’ouvrir des discussions, et je me suis rapprochée de mes parents. Certaines choses n’avaient jamais été entendues auparavant.

Vous critiquez également certains comportements dans le milieu de la bande dessinée. Vingt ans après vos débuts, le milieu a-t-il évolué ?

F.D.L.T. : Oui, même si tout n’est pas parfait. Des comportements toxiques existent encore, mais ils sont plus rares. Le milieu s’est énormément féminisé. Une vraie sororité existe, surtout entre autrices plus anciennes qui protègent les nouvelles.

Votre dessin naïf contraste fortement avec des récits parfois très douloureux. Pourquoi ce choix graphique ?

F.DL.T. : J’adore le contraste. Raconter des choses difficiles avec humour leur donne un autre relief. Je travaille énormément le storyboard : j’écris beaucoup, puis je coupe, je simplifie. C’est un travail presque musical : tant que le rythme n’est pas juste, je recommence.

Vos souvenirs d’enfance semblent très précis. Quelle part est réelle ?

F.D.L.T. : L’émotion est totalement réelle. Je m’en souviens parfaitement. Mais les dialogues, les vêtements, les détails matériels, je les réinvente. Le ressenti, lui, est vrai.

Vous dites qu’il est plus facile de vous dessiner enfant que adolescente. Pourquoi ?

F.D.L.T. : L’enfance porte une forme de merveilleux. Et symboliquement, je ne dessine pas de nez : pour moi, le nez représente l’âge adulte, quelque chose de presque sexuel. Je suis mal à l’aise avec sa représentation graphique, donc je l’évite.

Dans Les Moribonds, vous abordez les vampires, les morts-vivants, un univers post-apocalyptique… Aviez-vous envie de faire de la BD de genre ?

F.D.L.T. : Oui, autant que j’avais envie de parler de luttes sociales. Je lisais beaucoup Stephen King, Anne Rice, Bram Stoker… Le genre permet de dire énormément de choses politiques. Je voulais mettre les personnages dans une situation où les dominations s’inversent.

Votre vampire n’a pas de nez, comme les humains…

F.D.L.T. : Oui. Tout est désexualisé. Il y a des scènes sexuelles, mais toujours hors champ. Le vampire est pensé comme une figure bourgeoise au sens marxiste : celui qui suce le sang des prolétaires.

Il devient presque attachant au fil des pages...

F.D.L.T. : Oui, car on découvre sa solitude. Les humains sont rares, les autres vampires deviennent des ennemis. Il ne peut plus faire confiance à personne et perd tout.

Vous ne racontez jamais l’origine de l’apocalypse. Pourquoi ?

F.D.L.T. : Parce que tout le monde connaît déjà les codes du post-apo. Inutile d’expliquer ce qui s’est passé : dès que les morts-vivants sont là, c’est déjà trop tard. Je voulais entrer directement dans l’action.

Vous utilisez des décors très réalistes, proches de la France actuelle...

F.D.L.T. : Oui. L’histoire se déroule à Charleville-Mézières. Je voulais une France reconnaissable, mais dévastée.

La violence est très présente, mais traitée avec humour noir...

F.DL.T. : Oui, Les Moribonds est une comédie politique et satirique. Je voulais rester dans ce registre tout au long du récit.

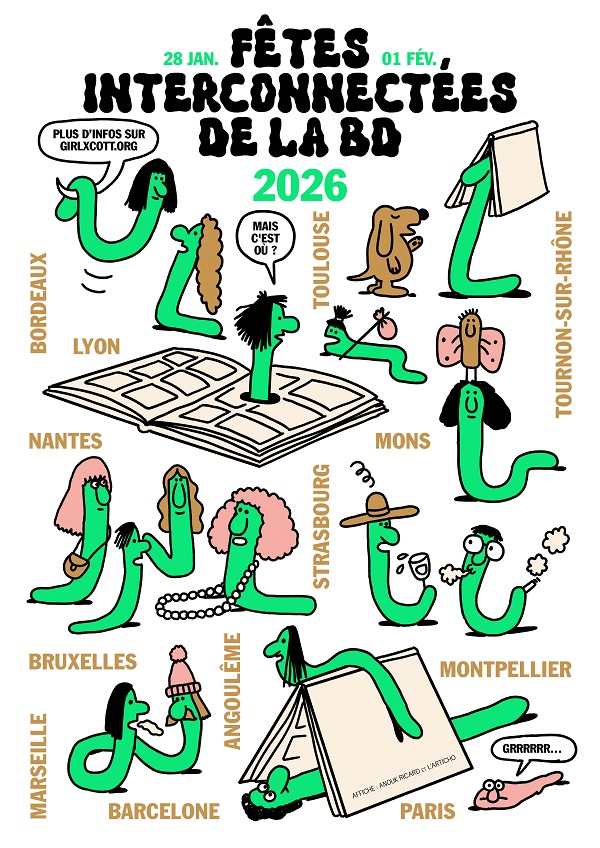

Vous voyez votre nom associé aux "fêtes interconnectées" après l’annulation d’Angoulême. Comment cela s’est-il organisé ?

F.D.L.T. : Après l’annulation du festival — portée d’abord par les autrices — un élan collectif est né. Des groupes WhatsApp ont permis d’organiser des fêtes dans de nombreuses villes, avec des rencontres, des dédicaces, des tables rondes, parfois des spectacles. Le tout dans un esprit joyeux et avec une charte contre le sexisme et le racisme.

Ces fêtes sont-elles destinées à se renouveler ?

F.D.L.T. : Non. L’idée n’est pas de remplacer Angoulême. À Lyon, nous travaillons avec Lyon BD : aucune volonté de concurrence. Une association, Girlxcott, a été créée, et un projet collectif Nos Angoulême va paraître chez Exemplaire.

Pourquoi ce mouvement a-t-il émergé précisément en 2025 ?

F.D.L.T. : Parce qu’un appel d’offres très contesté était en jeu. Depuis des mois, les autrices et auteurs disaient qu’ils boycotteraient si 9ème Art+ était reconduit. Tout le monde le savait, mais rien n’a été fait. Cela fait dix ans que les problèmes sont dénoncés.

Vous suivrez attentivement l’appel d’offres pour 2027 ?

F.D.L.T. : Oui, bien sûr. Je suis en pleine promotion donc je n’ai pas encore étudié les détails, mais je regarderai cela de près.