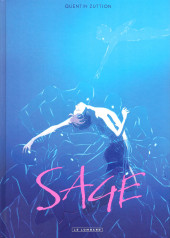

Après Toutes les princesses meurent après minuit, Quentin Zuttion poursuit son travail d’introspection avec Sage (Le Lombard), un album à la fois pudique et frontal, où il fait face à l’anxiété, la dépression et la reconstruction de soi. Récit profondément personnel, Sage aborde la fragilité du corps, le poids des héritages familiaux et la difficile conquête de l’autonomie. À travers un dessin sensible, des teintes bleutées et une narration qui tutoie son propre reflet, l’auteur met en scène une traversée intime et universelle.

À quel moment avez-vous décidé de vous lancer dans l’écriture de cet album ?

Quentin Zuttion : C’est arrivé lorsque j’étais en plein cœur de la tempête. Je cherchais beaucoup de littérature ou de documentaires sur le sujet, mais rien ne me correspondait. Je tombais sur des vidéos YouTube qui expliquaient comment “gérer son anxiété”, ou sur des témoignages où des gens disaient avoir tout réglé après un voyage en Thaïlande… Ça me rendait fou. En revanche, je trouvais très intéressantes les personnes qui abordaient le sujet par l’humour. Au début, je pensais prendre cette direction, mais cela ne me ressemblait pas. Et je n’avais aucun recul : rien ne me faisait rire. J’ai vite compris que je devais raconter exactement ce que je vivais. Quand j’ai relu l’album il y a peu — pour la première fois depuis que je l’ai rendu au Lombard en juin — j’ai même redécouvert des symptômes que j’avais complètement oubliés.

Écrire “sur le vif”, était-ce une nécessité ?

Q.Z. : Oui, je n’avais pas d’autre choix. J’étais censé travailler sur d’autres projets, mais je voyais ma psy deux fois par semaine, et lorsque mes amis passaient chez moi, je ne parlais que de ça. J’étais dans un egotrip permanent. Impossible de me concentrer ou de penser à autre chose.

Dans le dossier de presse, vous dites : « Les crises d’angoisse, c’est abstrait, difficile à vivre et difficile à décrire. » Les mettre en images, n’était-ce pas encore plus compliqué ?

Q.Z. : À ce moment-là, j’étais déjà un peu avancé dans ma thérapie, et cela m’a aidé à mettre des mots sur mes symptômes. Beaucoup de gens ne parviennent pas à exprimer ce qu’ils vivent pendant une crise. Moi, j’arrivais à repérer les pensées récurrentes, les déclencheurs. J’ai choisi de les décrire sans filtre, y compris dans ce qu’elles peuvent avoir de honteux. Les retours des lecteurs me touchent beaucoup : certains se sentent rassurés, d’autres se reconnaissent dans des choses encore plus fortes. Les silhouettes, je les ai ajoutées pour parler aussi à ceux qui ne connaissent pas les crises d’angoisse. Elles apportent une dimension onirique et fantastique, et chacun peut y projeter ses propres peurs. L’anxiété, c’est universel.

Ces silhouettes sont donc uniquement des figures narratives ?

Q.Z. : Oui, il ne s’agissait pas d’hallucinations. Je souffrais d’un trouble anxieux généralisé, avec une petite dépression, mais pas d’un trouble hallucinatoire.

Avez-vous trouvé plus difficile de vous dessiner nu que dans Toutes les princesses meurent après minuit ?

Q.Z. : Par moments, oui. Quand j’envoyais des planches sans texte, je me disais parfois : « C’est tout de même très sexe… » Et puis je suis souvent en sous-vêtements chez moi, alors ça se voit dans le dessin. On vit aussi une période où l’on surveille énormément tout ce qui touche au sexe. À un moment, j’ai fini par dire : « Vous êtes en train de me reprocher de m’auto-sexualiser. » Or j’en avais besoin. Le parcours du héros passe par l’individualisation, et cela implique aussi le rapport au corps et au sexe. Même les scènes sur Tinder sont des fenêtres vers l’extérieur, parfois violentes ou creuses, mais qui me rassuraient. C’était presque thérapeutique. Il y a une scène avec un faux profil Grindr qui est très fidèle à la réalité : c’est un mélange de solitude, de projection et de protection derrière l’écran. Le livre est très autobiographique ; presque tout est vrai, sauf quelques éléments fictionnés.

Vous vous adressez à “vous-même” au travers d’un “tu”. Avez-vous hésité entre cette forme et le “je” ?

Q.Z. : Au départ, j’avais écrit une dizaine de scènes à la deuxième personne. Cela me permettait de prendre du recul. Ensuite, j’ai essayé de revenir au “je”, mais cela fonctionnait moins bien. Le “tu” met aussi le lecteur à ma place : il peut avoir l’impression que je m’adresse à lui. Et j’aimais l’idée que ce “tu” redevienne “je” dans la scène finale, lorsque l’enfant et l’adulte se rejoignent.

Les scènes avec votre psy sont très marquantes, même si on la voit à peine...

Q.Z. : C’était volontaire. Ma psy de l’époque était lacanienne : très silencieuse, presque fantomatique. Cela vous renvoie à vous-même. La BD parle beaucoup de transfert : sur les silhouettes, sur la psy. C’est aussi pour ça que j’utilise autant les écrans, les miroirs, les selfies : tout est question de regard et de projection.

Pour les scènes du passé, vous utilisez des couleurs plus douces, un certain flou. Ce choix s’est-il imposé naturellement ?

Q.Z. : Oui. Le flou correspond bien à la nature des souvenirs : ils reviennent en fragments. Et malgré ce que j’ai vécu, je voulais conserver une douceur, un lien avec "Les Princesses". Le petit garçon a exactement le même design.

Il est choquant de faire le lien entre ces deux albums et de voir à quel point la relation que vous aviez avec votre mère a pu empirer...

Q.Z. : Oui, mais c’est cohérent. L’enfance est douce dans la forme, mais en sous-texte il y a aussi la figure du père, très absent mais très présente en creux. Chacun peut se raccrocher à quelque chose : l’homophobie intériorisée, le rapport aux parents, les crises d’angoisse… J’avais peur que l’album soit trop personnel, trop impudique. Mais les lecteurs y trouvent malgré tout leurs propres portes d’entrée.

Avez-vous été surpris par les réactions des lecteurs ?

Q.Z. : Oui. Certains m’ont parlé d’un concept que je n’évoque pas explicitement dans la BD : le “climat incestuel”. Ce n’est pas de l’inceste, mais un brouillage des rôles entre parent et enfant, une dépossession mutuelle. Dans mon cas, la fusion avec ma mère était telle que tout ce qui n’allait pas dans son sens créait en moi un sentiment de trahison énorme. J’étais son enfant, mais aussi une compensation affective. Des lecteurs concernés sont venus m’en parler, souvent avec beaucoup de tact.

Q.Z. : Je ne l’ai pas lu, mais oui, ce sont des schémas familiaux complexes. On parle souvent “d’amour excessif”, mais ce n’est pas de l’amour sain. Le rôle d’un parent est d’aider l’enfant à devenir lui-même, pas à être son prolongement. Les réactions de ma famille ont été très silencieuses — c’est souvent le cas. Mon père est le seul à m’avoir appelé, très ému.

Graphiquement, avez-vous abordé cet album différemment de Toutes les princesses meurent après minuit ?

Q.Z. : J’ai toujours un processus instinctif. Pour "Les Princesses", les tons pastels et la chaleur s’imposaient. Pour Sage, le bleu s’est imposé aussi naturellement : une ambiance océanique, engloutissante. Les silhouettes dégoulinent ou se brisent : deux manières de représenter mes symptômes. Je craignais de me dissoudre ou de me morceler. C’est ce que raconte l’introduction.

Et aujourd’hui, ça va mieux ?

Q.Z. : Oui, je déborde avec beaucoup moins de honte ! (rires)

Le titre a-t-il été difficile à trouver ?

Q.Z. : Au départ, l’album devait s’appeler Un océan sur Neptune. Je regardais en boucle un vieux documentaire sur Neptune pour m’endormir, et une scène m’avait marqué. Mais comme je l’ai coupée au montage, le titre n’avait plus de sens. Et puis Paul B. Preciado avait déjà publié Un appartement sur Uranus. (rires) Finalement, j’ai choisi Sage, un mot qui revenait souvent en thérapie : le petit garçon “sage”. Et j’aimais l’ironie par rapport aux scènes de sexe. Le personnage acquiert une forme de sagesse, mais pas celle qu’il imaginait.

Un mot sur la couverture ?

Q.Z. : Je me suis inspiré d’un tableau de Bouguereau, Dante et Virgile, pour la posture du personnage. Puis j’ai mêlé cela aux silhouettes. Le bleu et le rose fluo viennent des graphistes, et ça fonctionne très bien.