Bolt a écrit: je ne vois pas ce qu'elles apportent de plus que des livres consacrés à la chose musicale.

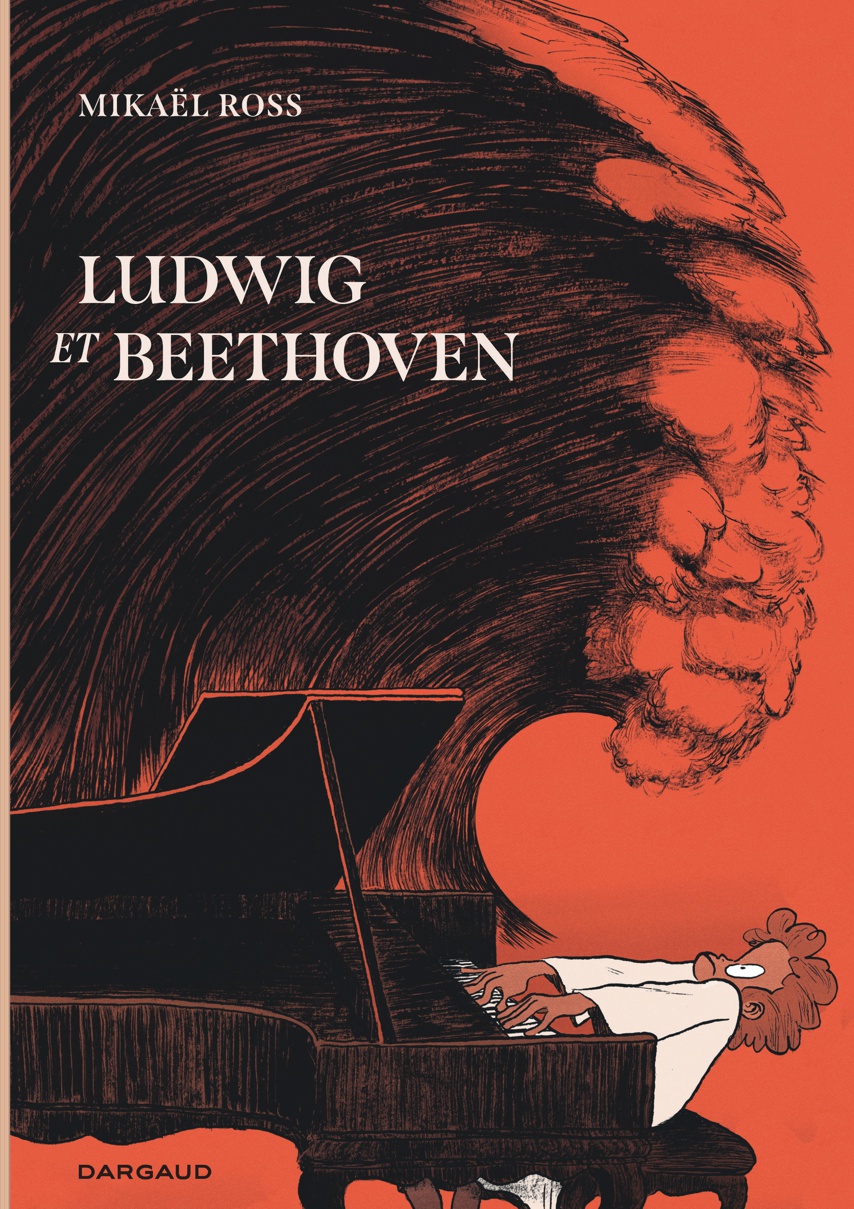

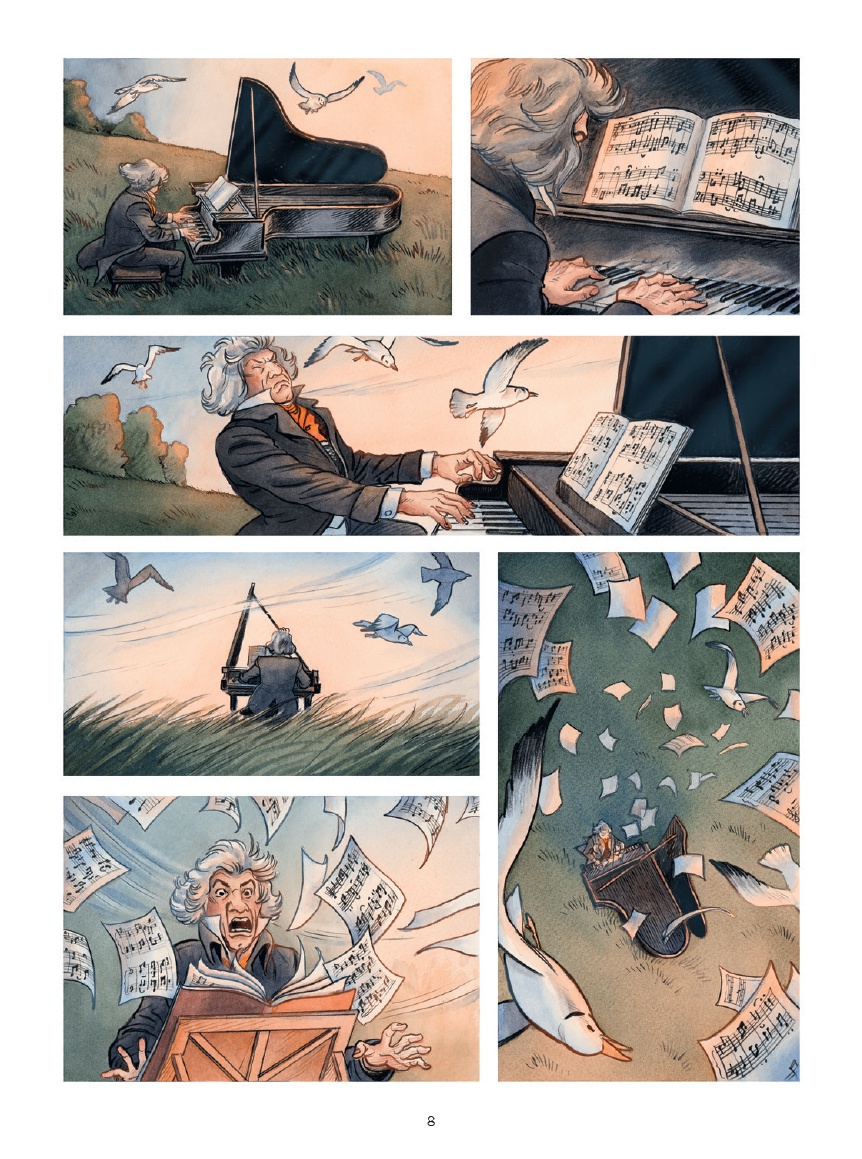

une autre façon de découvrir la musique classique qui est proposée. Cette collection réunit les albums conçus pour servir de support à un BD-Concert : leur scénario est inspiré d'une œuvre musicale célèbre et leurs planches sont pensées pour pouvoir être projetées sur grand écran.

nexus4 a écrit:

nexus4 a écrit:Il y a aussi les autobiographies de ceux qui vivent la musique.

Quelle est l'importance du son, de la musique, dans vos albums ? On pense notamment à l'introduction d'Aller-retour ou à la musique qu'entend le professeur Spitzner à la fin d'Adam Sarlech. Comment traitez-vous ces aspects, graphiquement ?

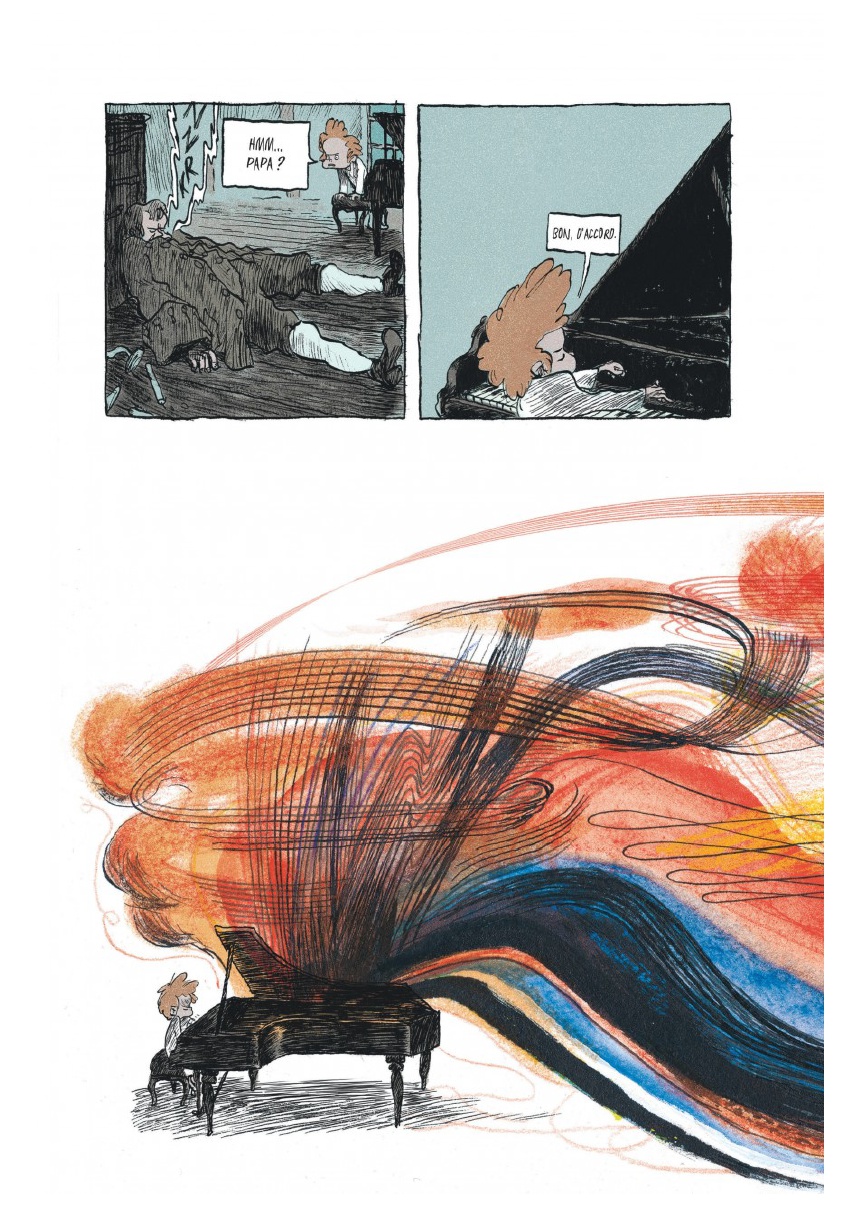

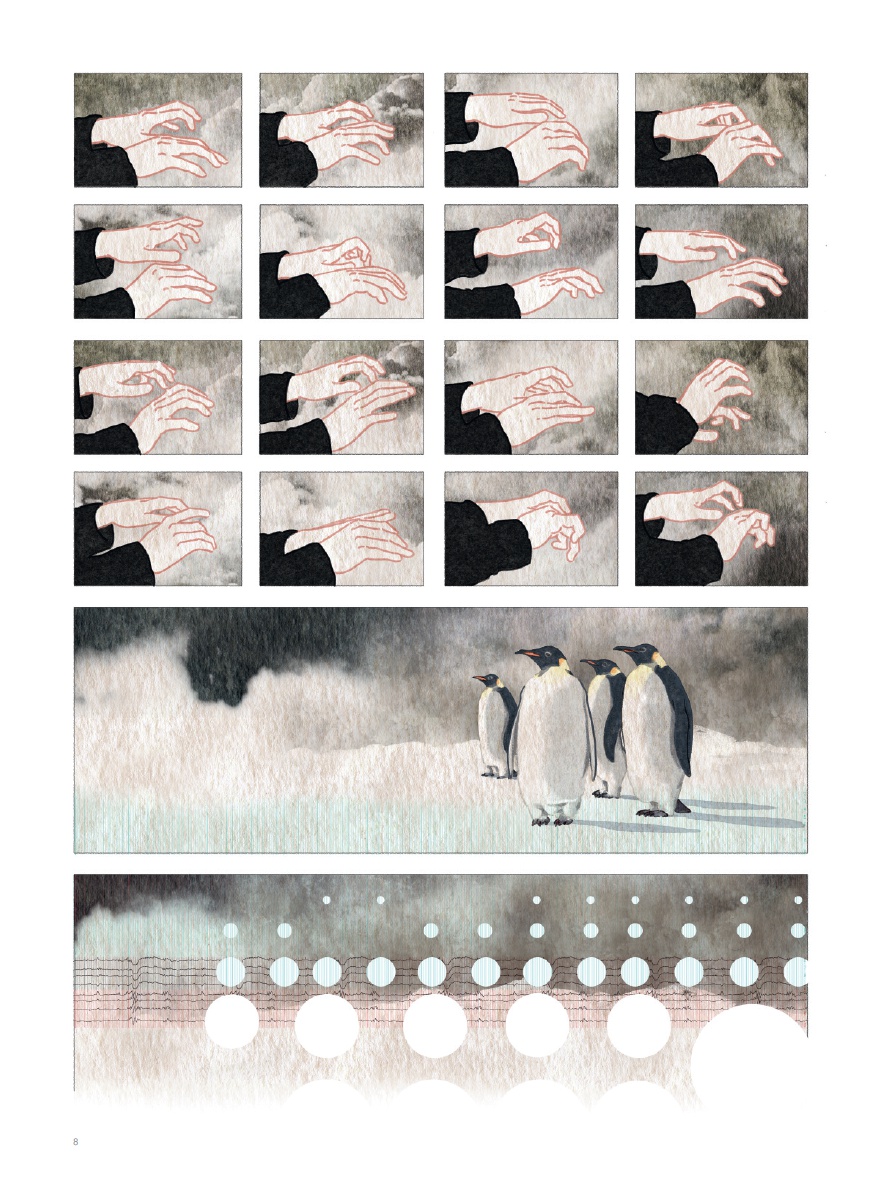

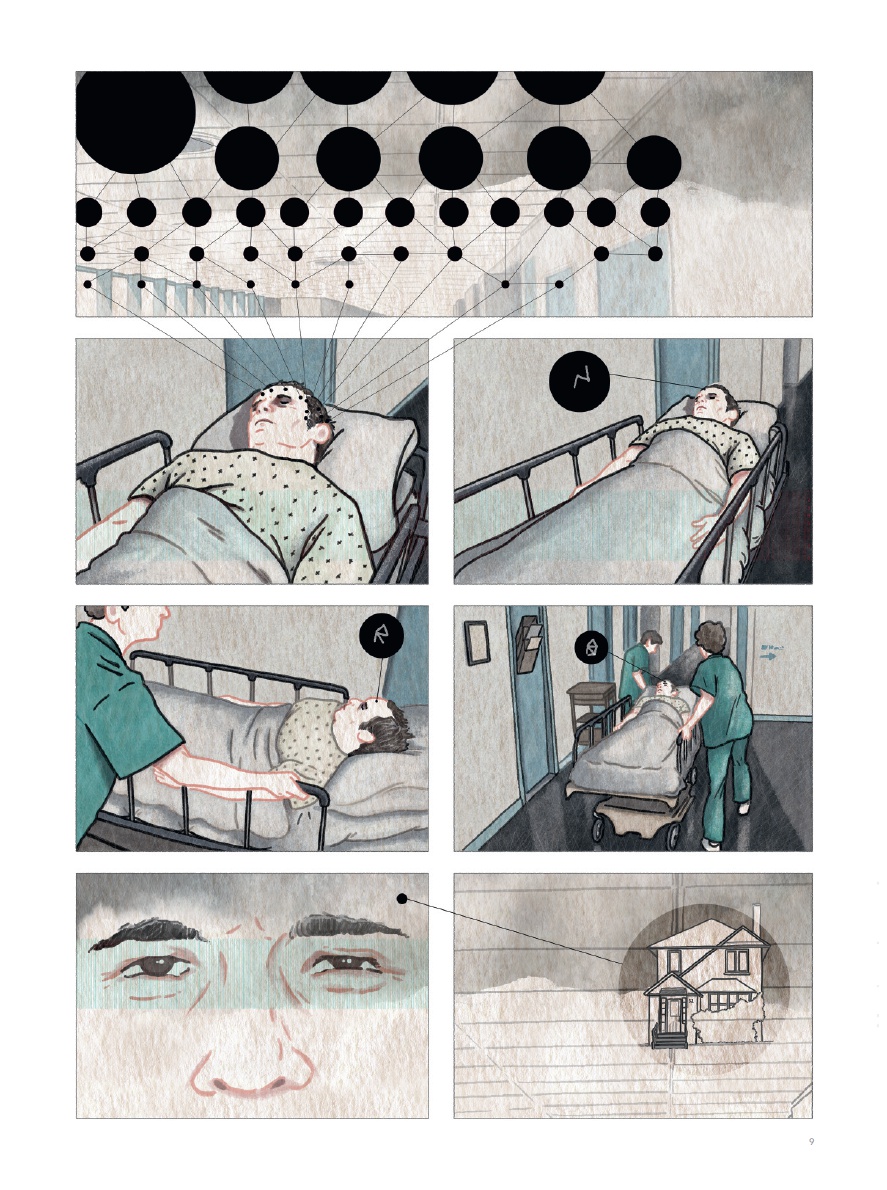

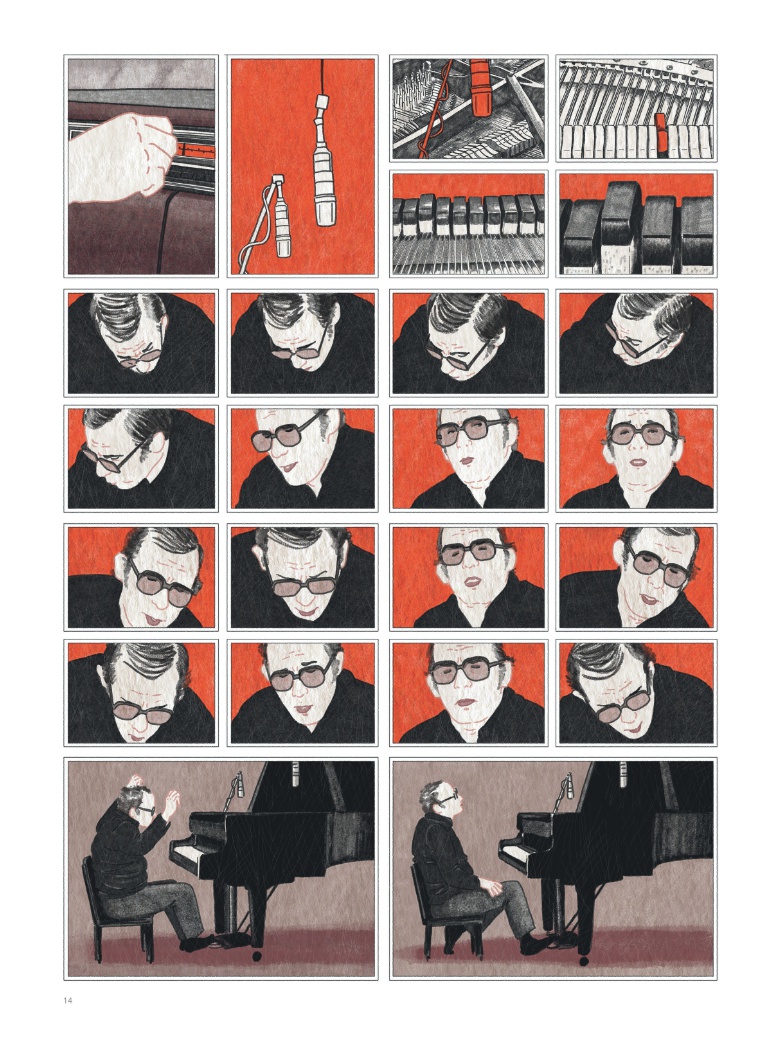

La musique a pour moi une importance capitale et représente une des dimensions de la vie qui m’habitent le plus profondément. J’ai beaucoup ergoté sur la question du ressenti musical dans Aller-retour parce que ça m’est encore un mystère. Celui-ci me tient cependant debout, et je m’en sers dans mon travail, de façon plus ou moins explicite, selon mon sacro-saint principe d’établissement de « ponts ». Mais la musique peut être présente à plusieurs niveaux : elle peut être une citation (un personnage entend de la musique et en parle), l’ossature (suggestion de rythmes, d’accélérations ou de ralentissements, courbes de tension dans l’écriture du scénario), une évocation (un personnage porte le tee-shirt d’un groupe), etc.

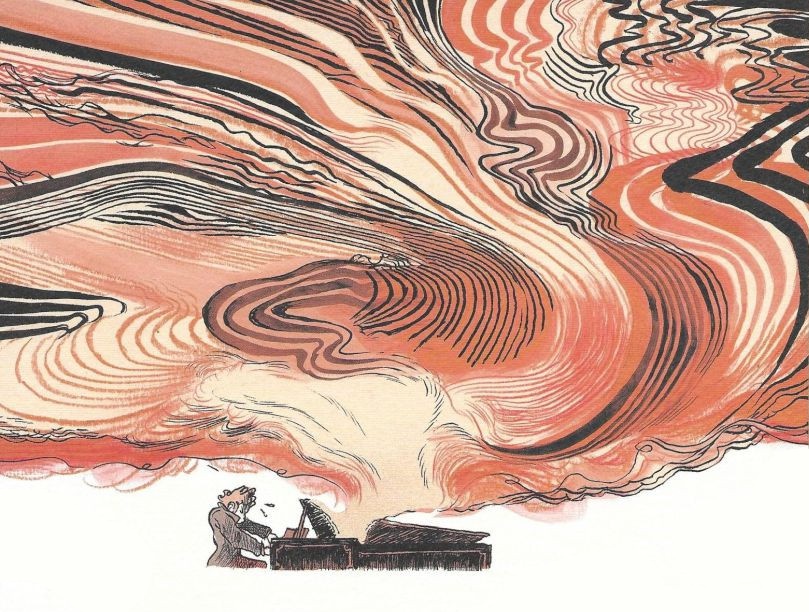

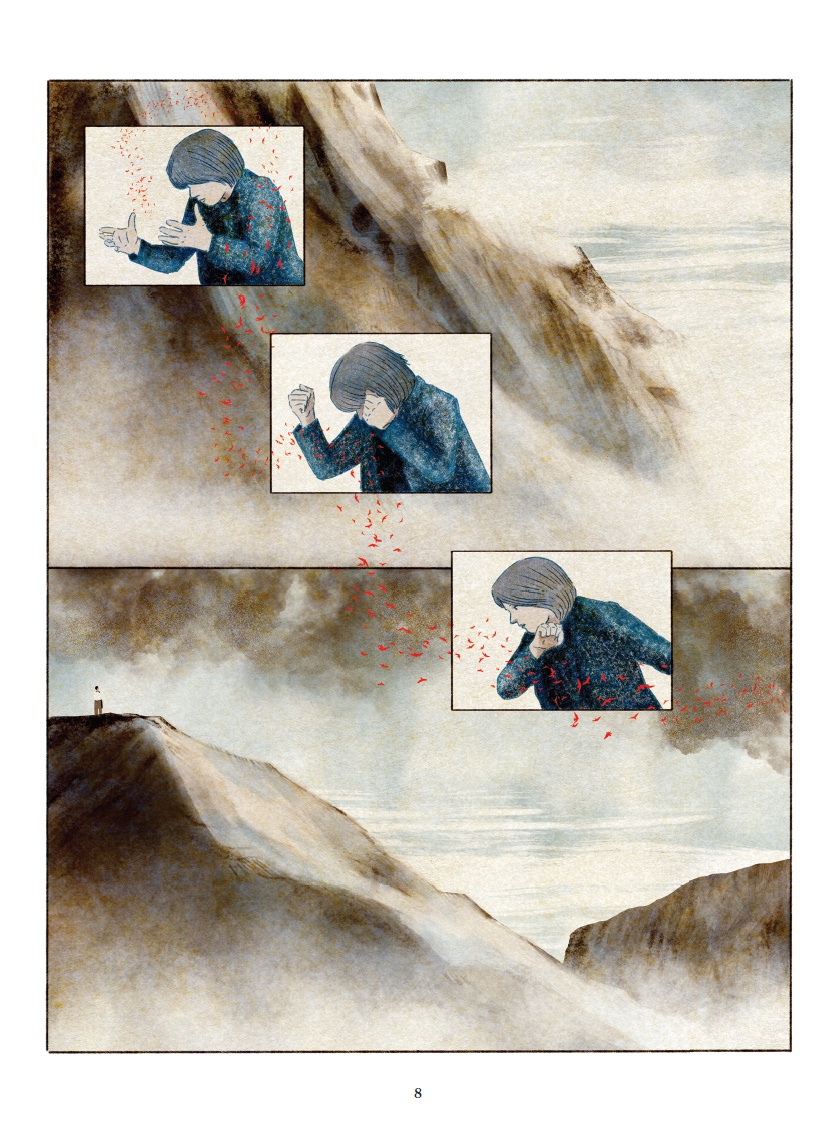

Dans Adam Sarlech, la musique n’est pas là en tant que citation, sauf lorsque Spitzner entend ce son décrit comme des « chants » et qui fait saigner les oreilles (image directement issue du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne). Et dans Testament sous la neige, il y a cette espèce de musique que seul Spitzner entend et qui lui annonce la fin du périple. En l’occurrence, c’est anecdotique. Je trouvais juste important, alors que je tente depuis toujours d’utiliser des évocations venant des cinq sens dans mes bandes, de revenir sur une des plus difficiles à faire passer. Pas évident de « faire entendre » quelque chose en bande dessinée…

Il était beaucoup plus important pour moi (et ça l’est toujours) de m’attacher au « rythme ». J’entends par là ce que F. Lang, O. Welles ou E. P. Jacobs appellent le « rythme », dans une narration. C'est ce que je décris plus haut comme une organisation de courbes de tension sur une longueur de récit donnée. Jacobs vient de l’opéra (répertoire essentiellement XIXe) et il en a bien sûr tiré sa « sur-théâtralisation », mais surtout ce désir d’organiser une entrée de l’histoire, sa vitesse ou sa lenteur à se corser, ses décisions de poser des tensions là et pas ailleurs, etc. jusqu’à ses finales apocalyptiques, avant un bref repos prometteur de réparation. C’est un travail éminemment poétique. Je puise modestement mon sens du rythme aussi bien dans certains films, certains livres, que dans certaines musiques, lesquelles me donnent autant d’idées de « structure », influant sur la lecture et donnant l’impression de plus ou moins grande rapidité, de plus ou moins grande tension sur la distance entre la première et la dernière planche. Tout y contribue : le dessin, qui a intérêt à ne pas être « mort », le découpage, le texte, les dialogues, les silences… et le résultat peut prendre des formes bien différentes. On peut jouer la carte de la construction bien visible, charpentée, à plusieurs niveaux, comme chez Bach ou chez Berg. On peut aussi adopter une écriture apparemment très libre, semblant suivre des inflexions naturelles et non codifiées, comme Le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy. La « liberté » ne me dispense toutefois pas d'ordonner un discours ; Satie disait à ceux qui reprochaient à Debussy son apparent manque de structure que « ce n’est pas parce qu’un chat est souple qu’il n’a pas de squelette ! ». Les pratiques mathématiques de Xénakis utilisées dans sa musique (les probabilités, les cribles…) débouchent sur une façon de se poser la question de l’occurrence, de l’organisation du hasard : qu'est-ce qui arrive à QUEL moment ? De quelle façon puis-je ordonner une suite d’événements ?

Un scénariste digne de ce nom se pose-t-il d’autres questions ? Voilà qui me renvoie au souvenir de N’importe quoi de cheval de J.-C. Forest, dans lequel le personnage d’Edmond DESTIN, se faisant passer depuis toujours pour le grand organisateur des événements qui font l’album, pique une déprime qui le fait soliloquer sur sa fonction (et celle de l’auteur-démiurge qui se prend pour Dieu) et finit par avouer que « le destin, c’est n’importe quoi ! » De quoi rendre humble, finalement.

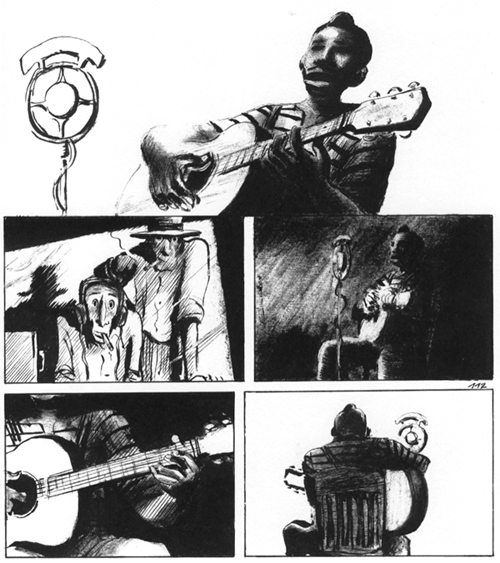

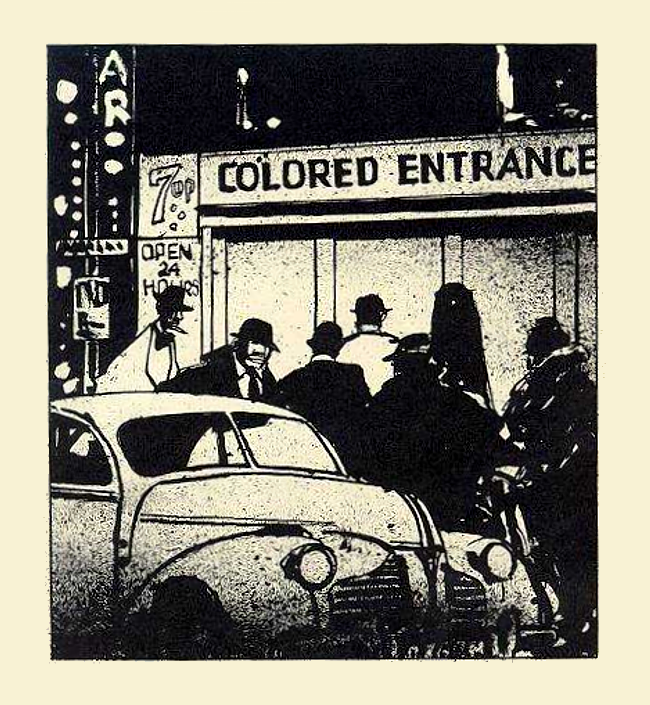

nexus4 a écrit:Je m'arrête là en trouvant qu'on fait difficilement plus Jazz que cette image sans note, sans système d'enregistrement, sans avatar graphique de la musique, qu'on entend malgré tout parmi les klaxons de la Big Apple.

Mingus.

Retourner vers Généralités sur la Bande Dessinée

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités